Notice: Array to string conversion in /home/eldivisa/public_html/noticia.php on line 165

Array,

Notice: Array to string conversion in /home/eldivisa/public_html/noticia.php on line 165

Array

Cuando su tío Miguel acertó encontrarla una tarde en Angol, su ciudad natal, para decirle que habían programado un paseo a la tierra de Aysén, la niña Regina Méndez pensó que sería una buena forma para entretenerse y escapar de la rutina. Pero en realidad el paseo no existía y el viaje era sin regreso. Se vivían los tiempos difíciles de 1928 y cuando la Regina llegó a las selvas y se enfrentó a las tembladeras del valle del Marchant, aún resonaban en sus oídos los motores y pitazos del vapor Mercedes, el bullicio y la algarabía de unas cuarenta personas que para ella era una verdadera multitud y el hecho de encontrarse junto a su tío sin un futuro cierto y con ganas de regresar corriendo a la ciudad de los confines.

“Me vine engañada en realidad. Era un viaje sin regreso”.

Ella pensaba que venir a Aysén era como viajar a Concepción, a las ciudades que había conocido junto a su familia. Grande fue su desilusión al comprobar que localidades como aquellas no existían en esta parte del sur, pero sí abundaban la lluvia incesante de cuatro o cinco días, las barriadas y las selvas, las tierras vacías, sin un alma y casi sin casas. A pesar suyo, tuvo que aprender a trabajar con animales y dirigir pasos perdidos a los sectores del Pangal, donde la humedad se halla multiplicada por mil y la soledad por un millón. Como si fuera un hombre, esgrimió en sus manos suaves los hierros y las azadas para abrir surcos en la tierra y organizar sembradíos, extensiones para pastorear, espacios airosos para el movimiento de salida o de acogida. Regina Méndez comenzó a soportar todo, sin proferir una queja.

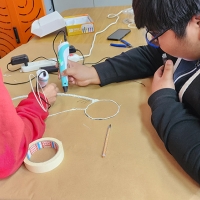

El tío que la trajo se dedicaba al oficio de fotógrafo, de esos con máquinas de cajón que evocan los principios de Daguerre y el famoso nitrato de plata, con mucho humo blanco luego de una terrible explosión que asustaba a los clientes ––máquinas antiquísimas que ya no se usan. Se llamaba Miguel Méndez Zúñiga y todo el puerto comenzaba a conocerlo entonces con el nombre de El Loco del Pito, apelativo que surgió por sacarle un día la pipa a un administrador inglés del puerto, quien al descubrirlo se puso a rabiar con un vocabulario florido donde se escuchó algo como está loco este loco de la pita, cómo me la viene a robar.

La joven Regina continuaba al lado de aquel tío, pero ahora enfrentada a nuevas experiencias como recibir a una clientela campesina urgida por tener los mismos retratos de sus vecinos en sus casas, aquellos que con gracia y estilo ya había comenzado a vender Elías Rabah, el mago árabe de la fotografía, junto a su hermano, quienes dejaron establecida una especie de liderazgo permanente en el rubro, no sólo en el vecino puerto sino también en Valle Simpson, Balmaceda Chile Chico y El Blanco.

“Recuerdo que el tío recibía muchas clientas campesinas que no eran muy agraciadas, entonces ellas reclamaban cuando la foto salía de tal o cual manera y el les contestaba que ellas eran las feas, no las fotos”.

Jamás aquellas fotografías han sido superadas hasta entonces, aunque se dice que la clientela que tenía Méndez sobrepasaba cualquier suposición y competencia. Y aquello es lo que nos contaba doña Regina, refiriéndose con lujo de detalles a los paisanos y paisanas que acudían en grupos hasta el estudio del fotógrafo para ponerse a su disposición, luciendo sus mejores atuendos para salir bonitos, aunque el mismo Méndez y su sobrina se preguntaban si muchos de aquellos figurines podrían salir en la foto más bonitos de lo que en realidad eran, algo imposible al decir de doña Regina quien alegremente se refería al tema.

Luego los detalles nos hicieron viajar al bendito barro de las calles cenagosas, cuando la mujer se mandó a confeccionar unos zapatos especiales con terraplén para poder soportar las caminatas, con suela de palo entapillada en cuero, donde un viejo zapatero del centro de la ciudad.

Oscar González y Ciro Arredondo era inseparables amigos del tío de doña Regina. Pasaban inolvidables veladas en su casa, cenando a la hora del crepúsculo y escuchando una victrola antigua, o simplemente trayendo una guitarra para tañerla en medio de la libación ensoñadora de finos licores que iban a comprar donde Pualuán. Doña Regina dio de comer a las gallinas, manejó tropas, ordeñó vacas, fue peón de la tierra pródiga, atacó con premura la bendita tierra ofrecida en las cercanías de sus tiempos primerizos.

Un día se casó y se vino a Baquedano. Y le quedaron resabios de las viejas casas de José Vera Márquez, de Miguel Vega, dueño de una tienda pequeña en pleno 1930. Y en esos años, ya más lejos del tío, se dio a la ardua tarea de administrar el primer sistema de transportes en zulquis y vagonetas, carritos de dos y cuatro ruedas tirados por caballos, que tenía sus paradores en unas casas cerca del regimiento, a unos doscientos metros de la casa bruja y que la poca gente se daba el gusto de utilizar para cubrir grandes distancias hasta el 52 o incluso hasta el Balseo, con altas demandas en épocas solariegas y altas utilidades para sus dueños.

Ella es Regina Méndez, quien vivió sus últimos días en Caleta Olivia, recordando sus tiempos de niñez y juventud, su paso por esta tierra y sus hijos que eran su razón de ser.